Невысокий, но крепко сбитый мужчина с усами, подстриженными по моде «После Гражданской», делал усталому ученому предложение, от которого невозможно отказаться:

- У тебя будет интересная тема для исследований, жилье, экспедиции, статьи в журналах. Все, что потребуется для работы – предоставим. От тебя требуется всего ничего – согласиться работать в институте, собрать вещи и переехать в Ярославскую область.

- Вы же понимаете, что есть проблемы, - ответил ученый, готовый уступить напору энергичного начальника, но не хотевший подставлять всенародную знаменитость: - Меня арестовали и сослали не просто так, а за дружбу с врагом народа поэтом Мандельштамом. А еще я - верующий.

- Браток, повторяю: предлагаю много интересной работы. Ты думаешь, я не смотрел личное дело и не уточнял, чего ты стоишь?! Если ты не понял, я - Папанин. Соглашайся. Ты нужен науке. А проблемы решим.

Примерно так готовящийся к открытию институт биологии водохранилищ в поселке Борок на берегу Рыбинского водохранилища получил своего первого заместителя директора по науке. В 1953 году, когда еще не началась эпопея реабилитаций Иван Дмитриевич Папанин пригласил на эту работу Бориса Сергеевича Кузина, жившего после освобождения из лагеря в Казахстане в ссылке. Так же в институте появился отсидевший 10 лет гидролог Михаил Фортунатов. Еще один гидробиолог – Филарет Мордухай-Болтовский был из «бывших», плюс его родной брат стал успешным ученым в эмиграции. Соответственно, против Филарета постоянно организовывали «кампании», которые закончились, как только он оказался в Борке.

Когда я читаю, как Папанин собирал сотрудников в коллектив нового института, то почему-то сразу вспоминается повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Только НИИ ЧАВО располагалось не в Ярославской области, а еще севернее, но примерно в такой же глуши. В книге программист Саша Привалов получил от своих будущих коллег предложение, от которого невозможно отказаться: интересную работу с жизнью в общежитии и не очень большой зарплатой. Но зато – возможность программировать самый современный компьютер «Алдан», помогая работе отдела Линейного Счастья.

Вот и Папанин делал такие предложения. Он запросто брал на работу «врагов народа» и ученых, занимавшихся «космополитической лженаукой» генетикой, в том числе тех, у кого имелось такое отягчающее обстоятельство как совместная работа с врагом народа биологом Тимофеевым-Ресовским. Для Ивана Дмитриевича главным было желание работать и приносить пользу. А проблемы сотрудников он, как директор института, брался решать. Все, какие возникнут. Отказать его напору и энергии было невозможно. Так и появилось научное учреждение, которое тянет назвать «институт запрещенных волшебников» - ведь генетика в некотором роде сродни волшебству, а в 1953 году в СССР эта наука проходила по категории запрещенных. И нужно было иметь достаточно смелости и уверенности в себе, чтобы брать на работу тех, кто имел несчастье оказаться «меченым» по разным причинам. У Ивана Дмитриевича Папанина такая смелость имелась.

Как Папанин помогал своим сотрудникам?

По-разному, в том числе против их воли.

В 1960 году начальника лаборатории микробиологии Сергея Ивановича Кузнецова избрали в член-корреспонденты Академии наук. Сделали это без его ведома. Кузнецов был против, считая, что у него станут отнимать слишком много времени на пустые заседания, не давая заниматься работой. Поэтому он, не оформив положенных бумаг, уехал в экспедицию на Байкал. Вернувшись, Кузнецов узнал, что избрание состоялось. Оказалось, что Папанин, недолго думая, зам расписался за Кузнецова на заявлении, чтобы насильно облагодетельствовать его высоким званием. Когда ученый пришел к Папанину объясняться, что он себе позволяет, то в ответ услышал: «Я тебя еще и академиком сделаю».

Или вот простой бытовой пример. Чтобы доехать до Москвы из Борок надо добраться до станции в 15 километрах от поселка и там сесть на поезд, идущий из Рыбинска. Билетов на этот поезд, проходивший раз в сутки, не было примерно никогда. Поэтому Папанин выбил в МПС постоянную бронь на несколько купе для сотрудников института, чтобы они всегда могли сесть на своей станции в поезд. А так как на станции не имелось даже платформы, то добился того, чтобы ее построили и людям было удобно садиться в поезд.

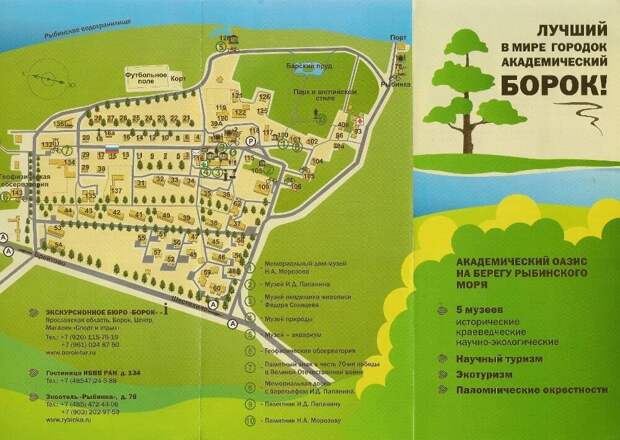

По сути, поселок Борок, в котором в наше время живет около двух тысяч человек, появился именно благодаря энергии Ивана Дмитриевича Папанина. Как и институт биологии внутренних вод, расположенный в этом поселке.

«В папанинском институте царила замечательная обстановка. Кто-то мог кого-то не любить, не терпеть даже, но в деловых отношениях царила уважительность, кем бы ты ни был: доктором или лаборантом… Несмотря на то, что в поселке жили люди разные, в институте царил дух несусветности и добра…»

И это все при том, что институт в поселке Борок был для Папанина всего лишь дополнительной нагрузкой «по совместительству». Он тратил на него массу сил и времени просто так, потому что у него имелась еще и основная работа в Москве в институте океанологии. Институтом в Борке он руководил, потому что сам вызывался помочь и хотел оставаться полезным: «…Обязанности директора я выполнял безвозмездно. Зато хлопот и нахлобучек было с излишком».

Почему-то о Папанине в основном принято вспоминать в контексте станции «Северный полюс-1» или нескольких месяцев его службы комендантом крымской ЧК. А вот о том, сколько он сделал и скольким помог, например, работая тем же директором института на берегу Рыбинского водохранилища, вспоминают редко. А зря.

Свежие комментарии